在全球能源转型与终端应用市场快速演进的背景下,动力电池行业正迎来新一轮技术迭代与产业升级。作为下一代电池技术的重要方向,固态电池虽被寄予厚望,却长期受困于“量产难、成本高”的行业瓶颈。在这一背景下,蜂巢能源率先建成2.3GWh半固态电池产线并实现量产交付,不仅打破了半固态电池产业化僵局,更以清晰的“半固态-全固态”技术路径,为行业提供了可落地、可盈利的产业化范本。

“热复合转印工艺”:破解量产与成本难题的关键突破

蜂巢能源自主研发的“电解质热复合转印工艺”,成为其半固态电池实现规模化量产的核心利器。该工艺通过材料革新与生产工艺参数的精准设计,实现了隔膜转移涂覆技术从实验室走向产业化的跨越。传统半固态涂覆技术往往需要数千万产线改造投入,且存在能量密度下降、阻抗升高等问题。而蜂巢能源的创新工艺完全兼容现有产线,无需额外投资即可实现电解质转移率从约20%提升至95%以上。在电芯性能方面,该技术使半固态电池实现100%不热蔓延,制程HIPOT良率提升10%,全生命周期压差不良率降低6%,安全性能提升50%,循环寿命达1400次,在保持与液态电芯相当性能的同时,显著提升了安全性与一致性,成为行业成本最低的半固态电池量产方案。

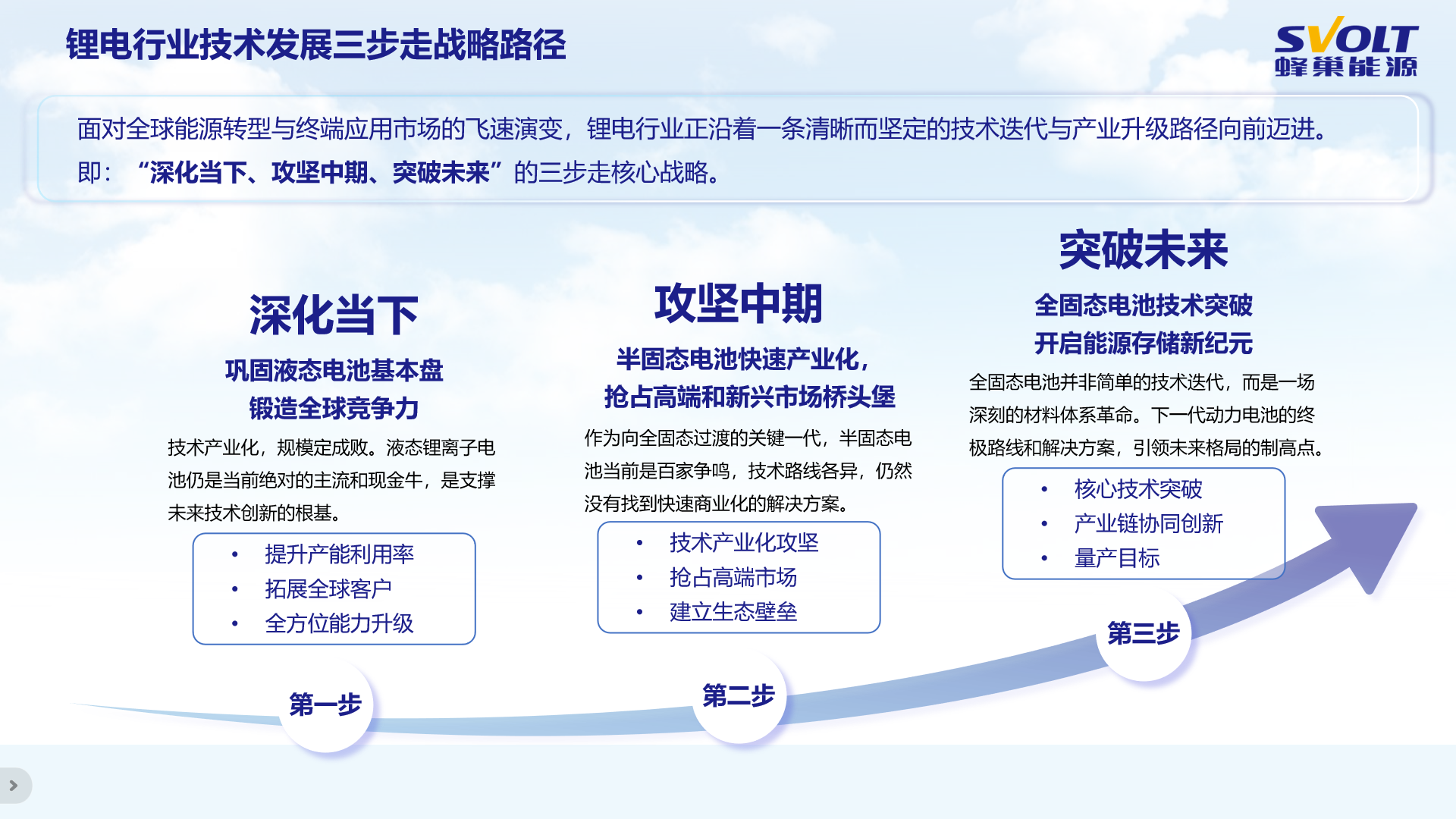

从液态到半固态:三步走战略下的产业协同路径

蜂巢能源始终坚持“深化当下、攻坚中期、突破未来”的三步走技术战略。在巩固液态电池基本盘的基础上,通过短刀电池平台,实现叠片技术与龙鳞甲、堡垒电池的结构创新,将磷酸铁锂与三元电池的性能、安全与成本做到全球领先水平,为半固态、固态电池的研发积累了扎实的工艺与制造经验。在半固态阶段,蜂巢能源将其定位为“过渡性高端产品”,聚焦高端新能源车与eVTOL等场景,通过2.3GWh产线的落地,实现了从技术开发到批量交付的关键跨越。第一代半固态电池,今年11月小批量投产,明年年底大批量装车;第二代能量密度360Wh/kg,已交付低空飞行公司准备首航试飞;第三代400Wh/kg明年即完成A样、B样开发。

迈向全固态:材料体系与叠片技术的双重领先

在半固态电池实现量产突破的同时,蜂巢能源在全固态技术路线上也展现出前瞻布局与系统能力。基于其对整车场景的深刻理解,蜂巢能源早在2018年便成立固态电池研究院,聚焦硫化物全固态路线,并在材料、工艺与设备方面实现全栈自研。通过氧掺杂与磷硫元素调控技术,开发出高空气稳定性的硫化物电解质,解决了硫化物“遇水失效”的行业难题;通过表面融合包覆技术,实现正极材料220mAh/g的比容量与1200次稳定循环。在制造端,蜂巢能源独创的热复合叠片技术将传统全固态电池的“转印、模切、叠片、静压”四道工序集成一步,取代效率低下的等静压环节,生产效率提升100%,为全固态电池的量产奠定了基础。根据规划,蜂巢能源将于2027年前推出60Ah级以上、400Wh/kg全固态电池样品,2028年冲击电芯样品500Wh/kg能量密度开发目标,逐步实现从“半”到“全”的技术跨越。

在固态电池概念喧嚣、量产困局难解的行业背景下,蜂巢能源以2.3GWh半固态产线的落地,展现了其“创新不盲动、攻坚不浮躁”的技术定力与产业智慧。通过“电解质热复合转印工艺”的系统突破、叠片技术的持续深耕与“半固态-全固态”的清晰路径,蜂巢能源不仅打破了固态电池“量产难、成本高”的行业魔咒,更为中国固态电池技术的产业化进程提供了可复制、可推广的实践范本。从“半壁江山”到“全新纪元”,蜂巢能源正以开放、协同、务实的姿态,推动中国动力电池产业在全球能源变革中赢得更广阔的话语权。